وجوه لا تُنسى: ”المعلم جعفر المرهون“ الذي صاغ الأجيال بيده وقلبه

في كل مجتمع هناك وجوه لا تُنسى وقلوب تحمل في طياتها رسائل أكبر من الكلمات وأثر يتجاوز حدود الزمن بين أروقة المدارس وأزقة بلدته القديح، خطّ الأستاذ جعفر بن حسن مهدي المرهون مسار حياته كمعلم، وصاغ بأفعاله وأقواله جيلا من القيم والإنسانية، لم تكن القيمة في عدد السنين التي عاشها بل في أثره الذي تركه وفي الصدق الذي شعّ من حضوره وفي المعاني التي بقيت حيّة بعد الغياب.

ولد المعلم جعفر في أوّل رجب عام 1361 هـ، وكان ميلاده إيذانا بقدوم رجل سيحمل على كتفيه همّ التعليم وعلى قلبه محبّة الناس وعلى يديه صناعة الحياة، منذ التحاقه بمعهد المعلمين لم يكن يحمل شهادة فحسب بل يقينا عميقا بأن التعليم ليس وظيفة بل بناء، لم يقتصر عطاؤه على المدرسة بل امتد إلى المسجد والمجتمع حيث كان حضوره في مجالس الدعاء وخدمة الناس وزياراته الصامتة للأسر المحتاجة والعمل الدؤوب في جمعية مضر الخيرية، وترك أثرا خالدا في كل مكان ومن بيته كانت أول مدرسة لأبنائه حيث غرس فيهم قيم الاجتهاد والصدق والخدمة ليصبحوا امتدادا لتربيتهم وقيمه السامية.

دخل معهد المعلمين لا بحثا عن شهادةٍ تزيّن جدارا بل عن رسالةٍ تُضيء دربا تخرّج وهو يحمل ورقةً رسمية لكن أثمن ما في جعبته كان يقينًا راسخًا بأن التعليم ليس مهنةً يتقاضى صاحبها راتبًا بل بناءُ أرواحٍ وتشييدُ عقول.

كانت بدايته في مدينة القيصومة في فصول مدرسة ”القيصومة الابتدائية“ حيث خاض أولى تجاربه التربوية، هناك نمت جذور شخصيته المهنية وهناك تعلّم أن السبورة ليست خشبا أسود فقط بل نافذة إلى عالمٍ رحب، ثم حمل رسالته متنقلاً بين مدارس المنطقة الشرقية، حتى استقر اسمه متألقا في مدرسة ”الواحة الابتدائية“ بالعوامية، التي أمضى فيها ما يقارب ثمانية عشر عاما لم يكن خلالها مجرد معلم يلقّن بل كان مصلحا يهدي ومربّيا يغرس وصديقا يرافق الأجيال في رحلة العمر.

ولم يكتفِ بما أُتيح له من ساحات التعليم، بل ارتقى إلى مهام تربوية أخرى، متنقلاً بين مدارس متعددة، منها مدرسة طلحة بن عبيد الله الابتدائية في الوسادة، ثم مدرسة أبي ذر الغفاري في القطيف، التي ختم فيها رحلته التعليمية وهو ما يزال على رأس العمل، تاركًا بصمةً من نور لا تُمحى في ذاكرة زملائه وطلابه، كان يؤمن أن التلميذ في حاجة إلى قلبٍ يُنصت له قبل أن يحتاج إلى درس، وإلى قدوةٍ تضيء له الطريق قبل أن يحتاج إلى شرحٍ على الورق كان أبا قبل أن يكون معلما، وصديقا قبل أن يكون مسؤولا.

رُوي عنه أنه كان يتفقد الطلاب المتأخرين فيعالج مشاكلهم المادية بصمت ويُصلح ذات البين بين أسرهم ويأخذ بأيديهم نحو نور العلم بفضل الله ثم بفضله أقلع بعضهم عن التدخين، وعاد بعضهم إلى مقاعد الدراسة بعد أن غادروها مراهقين، وآخرون شقّوا طريقهم فأصبحوا مهندسين في أرامكو، وغيرهم لا يزال يذكر أستاذه الذي علّمه كيف يتوضأ قبل أن يعلّمه كيف يكتب، ومنهم من وجد فيه السند الذي سعى لقبوله في الدراسة المسائية ليكمل تعليمه ويواصل مشواره الجامعي، هكذا لم يكن مجرد غبارٍ يتناثر في الهواء بل أثرا يسكن القلوب ويُصاغ به مستقبل أمة.

لم يكن التعليم الميدان الوحيد الذي وقف فيه الأستاذ المرهون فحيثما كان الخير كان له فيه بصمة وعنوان، لم يعرف حدودا لمهمته إذ امتدت من الصفوف الدراسية إلى صفوف الإيمان ومن السبورة البيضاء إلى محراب المسجد، حين استُدعي السيد سعيد الخباز بتكليف من المرجع السيد الخوئي «قدس» لإمامة الجماعة في القديح، كان الأستاذ جعفر من أوائل من مهّدوا لهذا الحضور المبارك، لم يكتفِ بالترحيب بل أسهم في استقراره ثم في انتقاله إلى مسجد الإمام علي  بعد أن اكتمل بناؤه، فكان بذلك شاهدا على بداية مرحلة روحية جديدة في بلدته.

بعد أن اكتمل بناؤه، فكان بذلك شاهدا على بداية مرحلة روحية جديدة في بلدته.

وفي شهر رمضان كان الحاج جعفر يترك بصمته من نوع آخر لم يكن صوته يغيب عن مجالس القرآن والدعاء شهر كامل كان منزله يتحول فيه إلى منارة روحٍ مضيئة، تُتلى في أركانها آيات الكتاب العزيز وتُرفع الأكف خاشعة بالدعاء وتتشابك القلوب على حبال الإيمان، حتى يغدو البيت أقرب إلى محراب عامر بالسكينة منه إلى دار سكنٍ عادية، كان يعيش رمضان بروح من يرى في العبادة حياة وفي الدعاء جسرا يصل الأرض بالسماء فيبقى أثره شاهدا على رجل جمع بين العلم والعمل وبين المدرسة والمسجد وبين القلب الذي يعلّم والعقل الذي يهدي.

على الرغم من وقاره وهيبته لم يكن الأستاذ جعفر المرهون بعيدا عن بساطة الحياة التي أحبها وعاشها ففي شبابه كان عاشقا لكرة القدم يركض خلفها بخفة ومهارة وكأنها لعبة تكشف عن روحٍ شغوفة بالحياة، ثم مالت به الأيام إلى هوايات أكثر هدوءا، فكان يجد سكينةً في صيد السمك ومتعةً في الرحلات مع أصدقائه وطلابه وزملائه منسوبي المدرسة حيث يلتقي الجمع على بساطٍ من الود والبساطة.

سكن أولا مع والديه بارا بهما ثم انتقل إلى منزل بناه بيديه في أم الخنيزي ليكون مأواه ومقر أسرته، وكان هو الأخ الأكبر للحاج عيسى والأستاذ عبد الله أبناء الحاج حسن، رابطا أواصر العائلة ومسندا لها، زوجته الحاجة زهراء أحمد مهدي المرهون كانت الرفيقة الصابرة واليد الحانية التي ساندته في مسيرته التعليمية والحياتية وأما لتسعة أولاد وست بنات لم تكن أمّا فقط بل مربيةً غرست فيهم حب العلم وروح الاجتهاد والتفوق.

أبناؤه حملوا بذور القيم التي زرعها فيهم: محمد المتقاعد من مجال الكهرباء، موسى المتخصص في المحاسبة، الأستاذ عبد العزيز مدرس الرياضيات، المهندس عدنان في وزارة الزراعة، علي المهندس الميكانيكي، أحمد مهندس نظم المعلومات، شريف رجل الأعمال، ورقية المعلمة المتقاعدة، سمية المتخصصة في المحاسبة، كرامة التي تولّت إدارة روضة مضر ومركز الدورات، أزهار المتخصصة في الصيدلة، وفاطمة وزينب اللتان اختارتا أن تكونا ربتَي بيت.

كان يعلّم أبناءه أن اليد التي تكتب قادرة على أن تبني وأن صورة الرجل لا تكتمل إلا حين يكون خادما لبيته ومجتمعه بصدق وإيمان وهكذا، لم يكن بيته مجرد جدران وسقف بل مدرسة أخرى تُكمّل ما بدأه في فصول التعليم وتخرج منها جيلٌ يحمل بصمته ويمتد أثره.

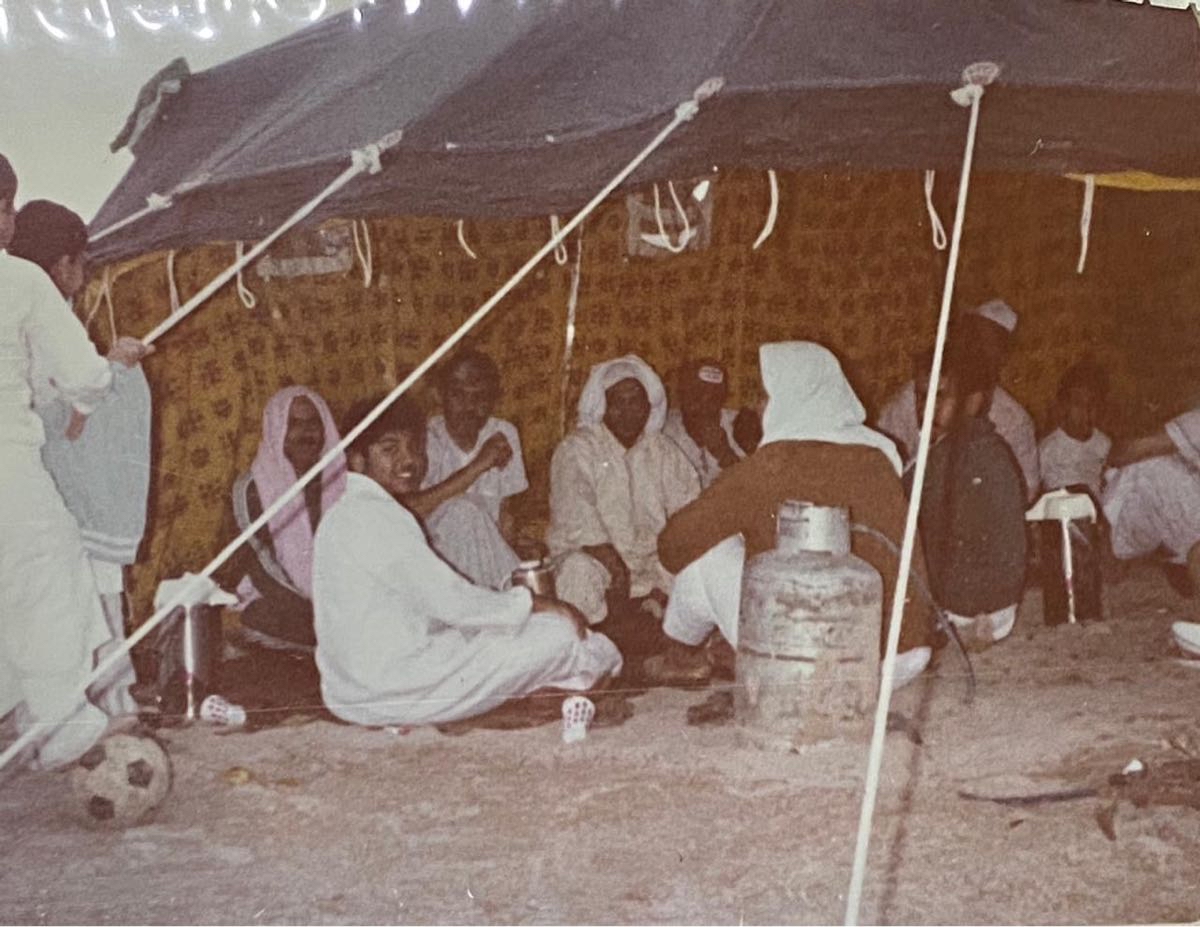

لم تكن الصداقة عند الأستاذ مجرد فراغ يُملأ أو لقاء عابر يطويه الوقت بل كانت مسؤولية حقيقية ووفاء ممتدا كالعمر ذاته، لم تكن صداقاته اجتماعية عابرة بل إنسانية تمتد للعمر كله فيها الحب والصدق والمساندة والوفاء لكل من يحتاج إلى اليد الدافئة أو الكلمة الصادقة، كان يجالس العلماء يزورهم ويشاركهم في مناسباتهم محافظا على صلاته الروحية والمعرفية، ومن أقربهم إليه السيد سعيد الخباز، والشيخ عباس المحروس، والسيد علي الشرفاء، والشيخ عباس العنكي، وحين كان حاضرا في حملات الحج لم يُرَ إلا في الصفوف الأولى مرافقا وخادما، متقدما كلما دعا الواجب يسبق من يحتاجه ويؤازر من يطلب المساعدة.

وكان له من الأصدقاء وجوه لامعة في مجتمع القطيف من أبرزهم: الحاج السيد محفوظ علوي أبو الرحي، الحاج إبراهيم سلمان أنصيف، الحاج محمد أحمد الخاطر، الحاج أحمد أحمد الناصر، الأستاذ علي محمد اليوسف، الحاج عبد الكريم سعيد عبد النبي، الأستاذ أحمد حسين الناصر، الحاج محمد أحمد الشيخ، الحاج عبد الهادي الزين، والحاج مهدي علي الموسى، بالإضافة إلى زملائه من سلك التعليم في معظم المناطق المجاورة، هؤلاء جميعا شهدوا له بالإخلاص والصدق والثبات على المبدأ فكانت صداقاته أكثر من مجرد علاقات كانت التزاما حيّا بالقيم وعنوانا للوفاء وعكّاسا لروحه النبيلة التي امتدت لتشمل كل من عرفه.

كانت القديح مدينة وكان الأستاذ جعفر المرهون أحد معالمها ورمزا للوفاء والانتماء لها، كان من أوائل مؤسسي جمعية مضر الخيرية قبل اعتمادها، ووجها مألوفا في سوق الوادي ثم في سوق واقف لا يذهب للتسوق فحسب بل ليلاقي الناس ويواسي مريضهم ويتفقد أحوالهم وأخبارهم.

وفي كل أسبوع كانت له زيارة ثابتة إلى مستشفى القطيف يذهب صامتا ويخرج وقد ترك أثرا لا يُمحى في قلوب من رأوه وعرفوه، لم يكن عمله في الجمعية علنيا بل بصمت طويل لم يُخبر أحدا بما يفعل ولم يطلب شكرا أو تقديرا، وبعد وفاته اكتشف أبناؤه حجم ما كان يقوم به دون ضجيج، في رعاية الأسر المتعففة وتقديم الدعم لهم، فكانت أعماله صدىً حيًّا لمبادئه في الرحمة والتكافل، كما أنشأ صندوقا خاصا للعائلة تولّى إدارته بنفسه، وغرس في إخوته وأبنائه قيم التراحم والتكافل، ليبقى أثره ممتدا في المجتمع كأن القديح نفسها كانت شاهدة على وفائه وانتمائه الذي لم يتوقف عند حدود الصفوف الدراسية أو أسوار بيته.

لم تكن مدرسة الأستاذ المرهون مقتصرة على جدران الصفوف أو السبورة بل كان بيته هو المدرسة الأولى والأعظم هناك بين جدران دافئة وقلب لا يلين في الحق، بدأ بتشكيل أبنائه كما يُشكّل الطين بين يدي خَزّاف صبور كان صلبا في الحق لا يلين في الأمور الجادة يزرع في أبنائه قيم الالتزام والاجتهاد ويغرس فيهم أن الجد ليس خيارا بل واجبا لا يُؤجل.

لم يكن يسكت على الخطأ بل يبدأ الإصلاح من ذاته ومن بيته قبل مجتمعه فكان أبا حين يحتاجون الحنان وأخا حين يطلبون السند ومعلّما حين تأتي اللحظة لتشكيل الوعي والسلوك، علم أبناءه كيف يكون الأخ صديقا لأخيه وكيف تكون المسؤولية عملا جماعيا تُحمَل بالأحضان المتعاضدة، في بيته كانت كل زاوية درسا وكل لحظة قيمة تُروى وكل فعل قدوة تُمارس ليكون البيت بحق أول مدرسة وأعظم درس للأجيال.

كانت حياته مميزة في عطائها وصدق رسالته كان وداع الأستاذ جعفر المرهون مختلفا وفريدا، ففي عام 1418 هـ وأثناء تأديته لمهامه في مدرسة أبي ذر الغفاري بالقطيف أصيب بأزمة قلبية مفاجئة، لم يكن متقاعدا بل لا يزال على رأس عمله يخط خطواته وكأن التعب لم يعرف طريقه إليه، نُقل لتلقي العلاج لكن القلب الذي أحب وعمل وخدم توقف عن النبض في 29 شوال 1418 هـ، الموافق 27 فبراير 1998 م.

رحل بعد أن أتم زيارة السيدة زينب وأئمة العراق وقبلها المدينة المنورة في رحاب نبي الأمة، وكان يردد لصديقه: «أريد أن أنهي دفتر الخمس، أنا راحل عنكم»، وكأنه كان يمهّد للوداع مودعا الحياة بصمت وبهاء كما عاشها تاركا أثرا لا يُمحى في القلوب والذكريات.

لم يكن خبر وفاة الأستاذ المرهون عابرا بل نزل على قلوب الناس كالصاعقة مفجّرا مشاعر الحزن والفقد العميق، انتظره محبوه ساعات طويلة لتشييعه وكأنهم يكذّبون الفقد لم يشيّعوا رجلا فحسب بل شيّعوا معنى ورفعوا إلى السماء حياة كانت مشبعة بالعمل والبساطة والصدق، حتى اليوم ما زال المتقاعدون من أهالي العوامية يذكرونه بالفضل وأبناء القديح يستشهدون بحكمته وطلابه يروون سيرته لأبنائهم لأنه لم يكن مجرد رجل عابر بل كان رجلاً إن حضر عمّ الخير وإن غاب بقي الأثر.

الحياة لا تُقاس بطولها بل بعمقها والأستاذ جعفر المرهون رحمه الله كان عميقا كجذور النخل صلبا كأعمدته شامخا كقيمه وبسيطا كظله، ترك مدرسته ومسجداً وقلوباً ملأ بالدعاء له، وترك أبناءً تعلّموا منه كيف يكون الإنسان خيرا في مهنته وفي بيته وفي حياته كلها، رحمه الله رحمة واسعة وجزاه عن كل حرف نطق به خير الجزاء وأسكنه فسيح جناته وحشره مع محمد وآله الأطهار.