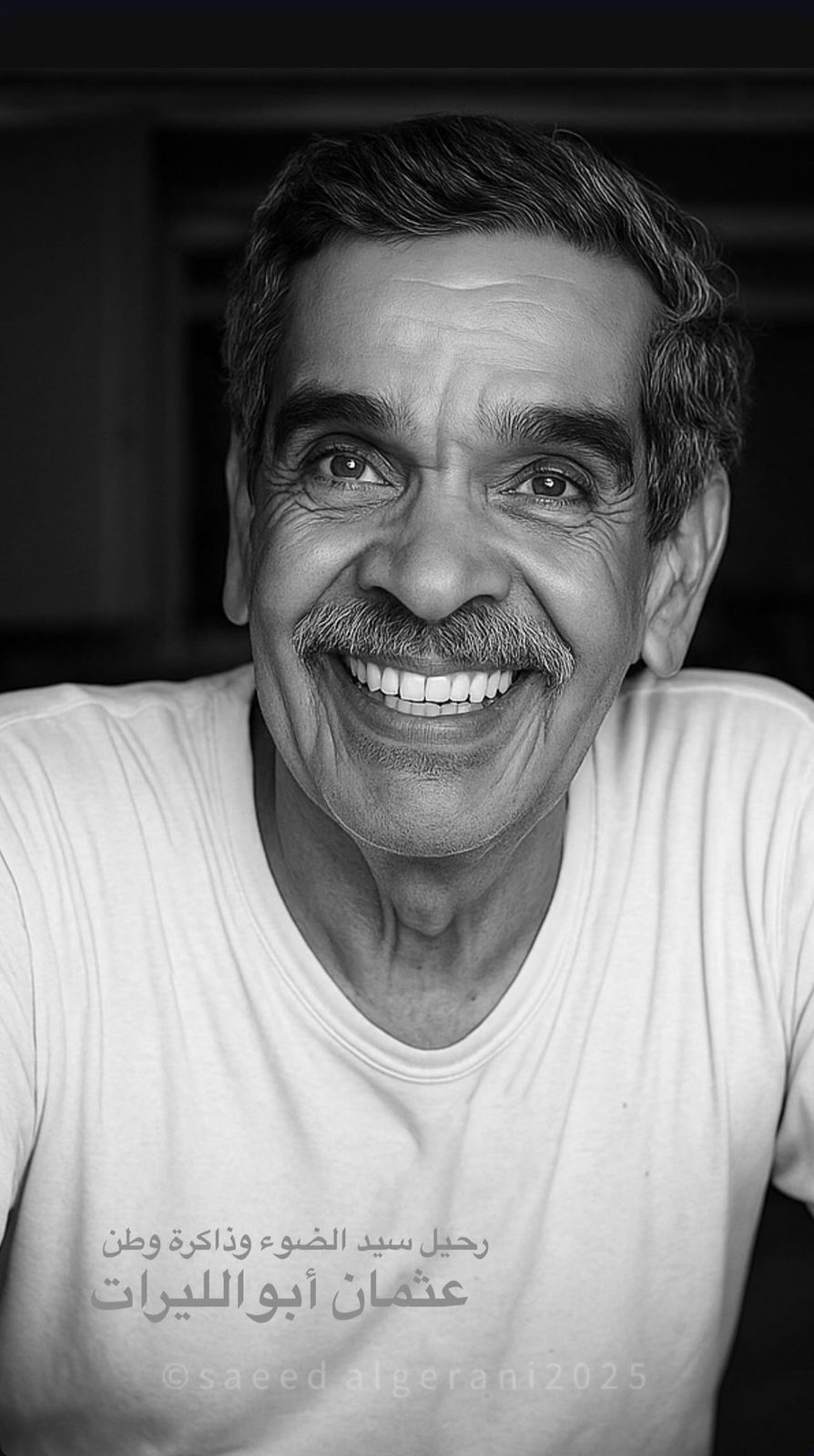

عثمان أبو الليرات بلاغة رؤية وسرد ذاكرة

أيها العابر لمرافئ الذاكرة، أنت الذاكرة الحية بعد أن تحول كل شيء إلى حطام، أنت القابض على عدسة الضوء قبل أن يتحول كل شيء إلى ظلام.

تخبرنا صورك الشتى كيف كان الأمس جنائن معلقة، والسوابيط مضاءة بفوانيس الفرح، والدروب رطبة بالندى، والباسقات ملاذًا من جوع، والعيون دافقة بأيام الأنس وليالي الأعراس.

بكل الشوق تأخذنا صورك المترعة بالحنين لعز قد مضى، وتسترسل بنا مدحًا وتفيض بالغرام، تهيم بنا عبر الظلال الوارفة والقطوف الدانية، لنقول بامتنان ما أروعك يا أبا علي، لقطاتك متفرسة في تعابير أهل الخط الضاجة بالفخر والعزم، عن صناع مهرة، عن حرفيين زادهم الإتقان، أنامل من ذهب.

صيروا الحديد أدوات، والطين أشكالًا، والجريد والسعف أفنانًا.

صورك بوصلة لقلوب الأحبة، لمرابع الطفولة، لرجال لم يكبروا، لشيوخ لم يرحلوا، لصروح شامخة لم يمسسها هرم.

وعن وجوه الطيبة المشعة نورًا وحبورًا، ذائقتك النابضة بالحب والوفاء أوقفت الزمن عبر عدستك الواسعة لتؤطر الأمكنة، لتروي لنا عن عوالم البهجة، لتحكي عن لفيف الأهل والخلان، عن سوق الجبلة وسوق الصكة وشارع مياس والخميس، تبلغنا: هذا دكان الحجي بن الحجي، وهذا محل ابن الأجاويد، وعن فرشة بنت الحلال.

كل شبر وخطوة وزقاق ودرب وثقته بنبض القلب، يا أيها المتيم بالحب، يا عاشق الأرض، كم أسرتك ضياؤها، أثرها، قلاعها، دراويزُها، طينها الضاحك فراديس من خيال.

كل صورة التقطها نابضة بالحياة، نابضة بالسنين الخوالي، هي وثائق، نفائس، مخطوطات تقرأ بكل اللغات، هي صفائح ناصعة بالأمجاد، لأن عينيك رصدت آلاف الصور لسبعة عقود خلت، مفتونة بذاك الجمال، عدستك تفرست في الملامح، وأيقظت الحواس.

يا فخر القطيف، أنت الابن البار، الصديق الصدوق لكل معلم وأثر، كم حاورتهما سرًا وعلانية، وأفشيت عنهما قصصًا وحكايات منسية.

يا راوي التاريخ، صورك وثائق ثمينة مسافرة عبر الزمن، لن يخدشها جفاء ولن يطمسها عاق.

صورك ملاذ لنا عن مرارة الاغتراب، وذخيرة لنا عن الوحشة من الوحدة وآفة النسيان.

إن كانت عيناك بلاغة فن وسرد ذاكرة، فأناملك الخشنة حولت الأخشاب إلى تكوينات محسوسة: حصالات، صناديق، أبواب، دواليب، طاولات، كراسي، وتشكيلات تراثية، نفعية جمالية هي انعكاس لذائقة أهل المكان الذين علموك الصبر والفن والإتقان، وتفخر بأنك تفوقت عليهم. كان محلك مقصدًا وعنوانًا، يشار إليه: «ورشة النجارة الفنية لصاحبها عثمان أبو الليرات». مع الأيام هجرها ابن البلد رغبة في المستورد بحجة الأرخص، لكنك بقيت في محلك لم تتزحزح، لأن فن النجارة يسري في عروقك كما التصوير.

يا أستاذنا أيها الباذخ رفعة وجلال، ما أروعك حين جسدت معالم قلعة القطيف حيًا حيًا وبيتًا بيتًا، وزقاقًا ومدخلًا. أي صبر قادك لتركب قطعة خشبية فوق قطعة، وتفصل الساباط والأدوار ومقاسات السطوح والليوان، نموذج مصغر استغرق منك ثلاثة أشهر لإنجازه. إنه عمل فني مبهر يتحسسه الأعمى، وجعلته تحفة نادرة تسر الناظرين، هو مرثية أقوى من بلاغة الكلام.

أنينك ينفث فنًا، وآهاتك تنقش إبداعًا، تتحول أناملك بين جهدين: شاق وناعم، بين صلابة الأخشاب ورهافة التصوير.

يا من كانت الكاميرا رفيقته في كل المناسبات، برعت في استخدامها دون أي معلم، شغف قادك لتوثق كل المتحوِّل، عدوى أهديتها لابنك علي السائر على هديك. كانت أمنيتك أن تجمع تعب سبعين عامًا من التصوير في كتاب تطالعه العيون، ويقرأه الوجدان، لكن عينك بصيرة ويدك قصيرة.

أمِن أحد يحقق لك تلك الأمنية ولو بعد الغياب!

يا أبا علي، لماذا ظلت عيناك حتى سنوات عمرك الأخيرة جاحظتين، تائهتين؟ هل تريد اقتناص شيء لم نكن نراه، أم هي حسيرة من دهشة الخراب ولم تلق شيئًا يفتنها فآثرت الرحيل.

نهاية صفر، أغمضت العين.. وعلقتنا بين الحزن والفرح، وداع صفر واستقبال ربيع، سيبقى تراثك ربيعًا في نفوس الأجيال، وبريق عينيك ضوء ينير دروب المحبين الأوفياء، الذين على نهجك سائرون، وإنا على فراقك يا عثمان لمحزونون. بكتك النخيلات اللاتي يُقاومن الفناء، ورثاك البحر الذي بعد عن الديار، ودعتك بقايا نُزل القلعة اليتيمة، تحايا سلام على من أحب وطنه حد النخاع.

الظامئون الحيارى يحلمون بمتحف يجمع شتات صورك المبعثرة، التائهة في دروب الزمن، لتقول لمن لم يولدوا بعد: هنا كانت القطيف عروس الخليج.